Pierre Huyghe @Centre Pompidou / ピエール•ユイグ展 @ポンピドー•センター

Pierre Huyghe, ラボラトリーとしてのエクジビション

Site Centre Pompidou Exhibition Pierre Huyghe

Pierre Huygheの回顧展が2013年9月25日よりポンピドーセンターで行われている。先日レポートさせていただいた、マイク•ケリーの回顧展(Mike Kelley, Exhibition @Centre Pompidou, Salon de mimi past post Mike Kelley)が行われたのと同じギャラリーGalerie Sud全体をユイグのラボラトリーに作り変えてしまった。Pierre Hygheは、自分の回顧展に過去の展示の痕跡を潜ませる。先のMike Kelleyの回顧展の跡や、ギャラリーの壁の裏の雑多な物が置かれているスペース、屋外と屋内を鑑賞者が自由に行き来するような奇妙な作り。そこにはたくさんの生き物が、我々が生きたままそこに足を踏み入れているのと同様にして生活しており、犬がおり、魚がおり、虫たちがおり、パフォーマーがいる。我々はそこに、ユイグの「作品」と呼べるものを探しにきたのだが、辺りを少し歩いてみれば直ちに奇妙な感覚に襲われてしまう。たしかにそこには作品のような物はたくさん配置されており、我々はそれをまじまじと見つめ、読み、聴き、触り、通り抜けるのだが、そこには鑑賞者などいないという直観がやってくるのだ。我々はリラックスして会場をただよう観客ではなく、その辺をうろつく右腕がピンクの犬とか水槽の中の魚、鳥の頭を持つパフォーマーやスケートを滑る美女と同様にして、観察対象にされているのではないか、という直観だ。

それもそのはず、Pierre Huygheというアーティスト自身が「Exhibitionとは何か?」という問題に絶えず取り組んでいるのである。彼のつくった展覧会という空間に足を踏み入れることは、自ら罠にかかってラボラトリーに送り込まれるような行為なのである。

入り口で即座にその洗礼を受ける。大声であなたのフルネームが叫ばれる。あなたはもう匿名の鑑賞者ではなく、周囲が見守る中、番号を振られた個体としてその後の道程を辿ることを余儀なくされる。(Name Announcer, 2011)

蜂の巣を被った女が、さぞ思いであろう巨大な頭部をどうにか持ち上げながら、少しだけ艶かしい様子でこちらを向いている。私はこの女をカッセルで見た。2012年のカッセルDocumenta13のメイン会場であるKarlsaue Parkのやや奥地、他の野外展示から身を隠すようにして、蜂の巣の頭を持つ女は、石や木の欠片が散らばる廃墟的な空間にその彫刻はあった。このプロジェクトは、ドクメンタ13の始まった6月中旬から3ヶ月ほどをかけてその彫刻を取り囲むエコシステム全体を巻き添えにした作品であった。右足をピンクに塗られた非常に痩せた犬。積み上げられた板。大雨の日の地面が洗い流される音。降り続く雨に溶かされるピンクの粉。生けるカビ。虫の大行進。夜の犬の光る目。次第に形成されて行く蜂の巣。動かない彫刻。大人になった蜂。死んでいく蜂。

犬は会場を彷徨う。あまりにも痩せている犬は、彫刻の女に引けを取らないほど、ときどき全く動かなくなる。うつむき加減で、その視線もゆっくりしか動かない。背中や肋の骨が浮き出していて、あまりにも不思議な犬のことを道で愛され過ぎた飼い犬を発見するような目で見つめる人は誰もいない。

会場には大きな蟻も歩いていた。蟻たちは壁に沿って住んでいるようであり、時々テリトリーを逸脱した蟻が鑑賞者に踏まれてしまう。(Umwelt) 蜘蛛もまた、気をつけながら、最良の場所を得て立派な巣をこしらえようと集中している。(C.C.Spider, 2011)

Shore(2013)は、垂直に立ちのぼる壁の一部が緑色の砂を帯びており、その地面には岸としての水平な面が同様に緑色の砂で覆われた作品である。岸には一匹の亀がおり、亀は全く動かないので彫刻であることがわかるのだが、あまりにも本当らしいので覗き込んでしまう。本作品は、過去の痕跡を空間に残すユイグの方針に基づくGuy de Cointeの作品からの借用であるそうだ。

ビデオ作品も所狭しとプロジェクションされる。The Host and the Cloud(2010)には顔面に長方形の板を二枚合わせたようなマスクをつけた人物のみが登場する。非日常的なコンディションにおかれた人間がどのように局面を切り抜けるのか、あるいは切り抜けないのか。実験的作品は、演じる者とユイグ自身のコミュニケーションやインタラクションによって生み出され、作られた話と現実に起こったことの間を行き来するような奇妙な印象を作り出している。

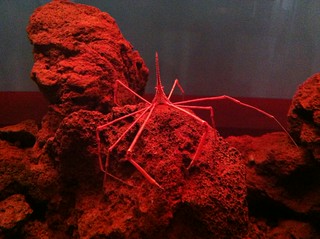

Zoodram 4(2011) (After the Sleeping Muse by Constantin Brancusi, 1910)では、珍しく美しい蟹を育むエコシステム全体をかいま見ることができる。このカニは、Sea Spider(ウミグモ目)と呼ばれる種類で、この生態系の中では、コンスタンティン•ブランクーシ(Constantin Brancusi, 1876-1957)の眠れるミューズの中でひっそりと隠遁生活を送っている。

真っ黒のスケートリンクに美女が舞っている(L’Expédition Scintillante, 2002)。

展覧会は2014年1月6日まで続いている。

Site Centre Pompidou Exhibition Pierre Huyghe