このテクストは、2012年にジャンルイ・ボワシエ氏がキュレーションされた展覧会 »LEURS LUMIÈRES »(http://www.ednm.fr/leurslumieres/?page_id=1474)の際に、アートと光とメディアに関して、田中敦子さんの電気服について書いた記事です。Miki Okubo est doctorante en esthétique à l’Université Paris 8[Cliquer sur les mots bleus. En cliquant sur les images on se connecte aux sites d’où elles proviennent.]

Atsuko Tanaka, est une artiste japonaise, née en 1932 à Osaka, principale protagoniste du groupe Gutai (Concret), mouvement d’avant-garde important de l’art contemporain japonais des années 1950 et 1960. Elle a arrêté ses études d’arts plastiques à l’École des beaux arts de la ville de Kyoto, et a commencé à faire de la peinture abstraite. En 1955, elle rejoint Jiro Yoshihara qui avait la direction artistique de Gutai. En suivant le manifeste de Jiro Yoshihara disant que « le groupe Gutai ferait des activités artistiques complètement nouvelles, jamais faites par les autres ni jamais entendues jusque-là», Tanaka a réalisé diverses performances et œuvres remarquables. Contrairement à Yoko Ono (artiste japonaise née en 1933, qui était membre du Fluxus) et à Yayoi Kusama (peintre, vivant à New York), de la même génération qu’elle et qui ont travaillé à l’étranger, Atsuko Tanaka est restée au Japon et a poursuivi son propre travail même après la dissolution officielle de Gutai. Elle est morte d’une pneumonie en 2005. L’exposition rétrospective de son œuvre, au Musée municipal d’Ashiya et au Musée départemental de Shizuoka est révélatrice du sens profond de son expression artistique grâce à une vue d’ensemble de quarante années d’activité créatrice.

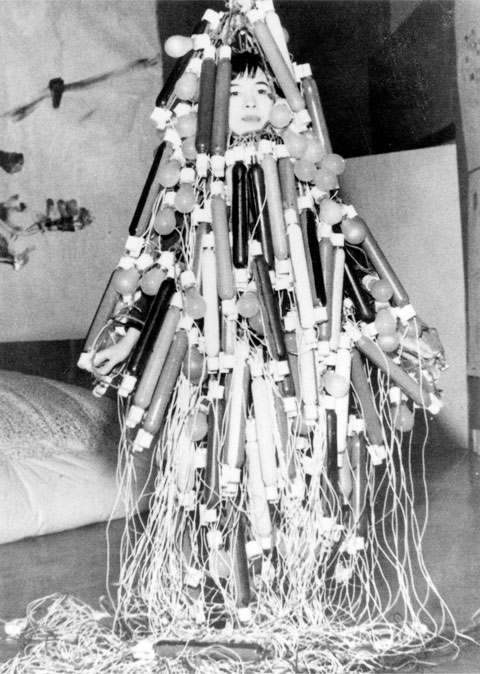

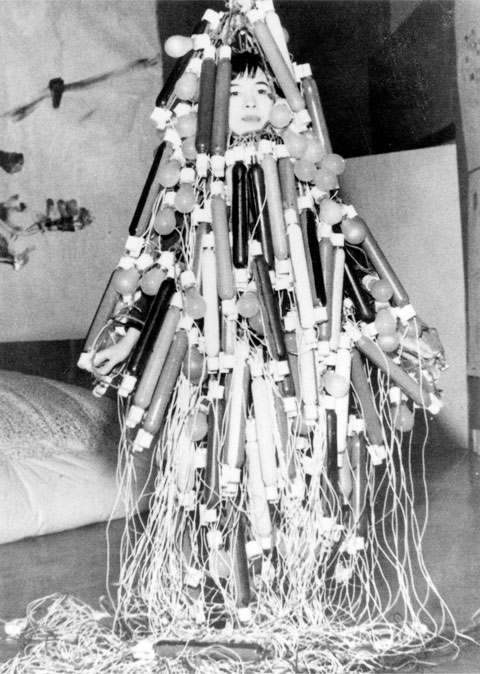

Atsuko Tanaka, 1962, © Ryoji Ito. Photo: ART iT

Atsuko Tanaka, cinéaste, peintre et performeuse, a envoyé un nombre de messages très intenses en direction du monde extérieur: non seulement dans la société japonaise mais aussi dans le champ de l’art mondial. Ses tableaux étaient caractéristiques de l’avant-garde picturale, par leur composition en cercles et lignes de couleurs vives et psychédéliques reliés entre eux, jusqu’à ce que la composition de couleurs vives éblouisse fortement nos yeux et le champ de notre regard. Ceci est lié directement à la conception essentielle de La Robe électrique.

Atsuko Tanaka, La Robe électrique, (1956/1986) © Ryoji Ito. Photo: ART iT

Atsuko Tanaka, La Robe électrique portée par l’artiste en 1956

La Robe électrique (Denkifuku en Japonais), une des œuvres les plus reconnues parmi toutes ses créations, est appréciée internationalement par le fait qu’elle a approfondi la possibilité de la performance artistique et dépassé ses limites, à la recherche d’une nouvelle expression artistique. Cette robe est présentée lors de la deuxième exposition de Gutai en 1956 (l’artiste a 24 ans), intitulée Exposition de Gutai, sur la scène à Ohara kaikan, à Tokyo. Cette œuvre est constituée de plus de 200 ampoules de 9 couleurs différentes, de tubes peints et de très nombreux fils électriques. Ce costume «lumineux», qui pèse plus de 50kg, est plus lourd que l’artiste portant cette robe sur la scène, voire Atsuko Tanaka elle-même. L’objet inhumain couvert de fils électriques expose le corps fragile de l’artiste au danger d’une commotion grave, ainsi que d’une électrocution, avec la chaleur très élevée due à la densité de ces ampoules. Lorsque Atsuko Tanaka, dans cette parure brillante, apparaît sur la scène, son apparence semble, d’un côté celle d’un dieu absolu, d’un autre côté celle d’une victime offerte en sacrifice au dieu et qui a été choisie parmi toute l’humanité. Pour le moins, son corps complètement immobile dans ce costume violent et son regard fixé ont choqué profondément les spectateurs de cette époque. Son corps était parfois visible, parfois invisible comme si sa propre existence clignotait à la frontière entre la vie et la mort.

La performance audacieuse —porter une Robe électrique dans la lumière psychédélique en tant que femme et être exposée au regard d’autrui— que signifiait-elle dans la société japonaise des années 1960? Selon sa propre parole, l’artiste s’est inspirée du concept de Denkifuku, d’un paysage de nuit très lumineuse avec les néons multicolores, en marchant dans un quartier d’Osaka. Jusqu’ici, cette robe a été souvent interprétée comme une œuvre, par laquelle Atsuko Tanaka a réalisé l’assimilation de son propre corps à la technologie, ainsi qu’à sa création et à son expression artistique, en prenant le risque de l’électrocution.

De mon point de vue, l’essence de l’expression artistique chez Atsuko Tanaka semble toujours être l’offrande de sa propre vie aux technologies contemporaines en tant que sacrifice. Le corps enseveli dans la luminosité violemment puissante symbolise la menace de l’énergie dominante de nos jours depuis l’ère de la croissance économique des années 1960: l’électricité qui nous permet une vie sophistiquée, à la fois, nous menace gravement par le risque de l’accident nucléaire issue de la nécessité de la fourniture de cette énergie. Nous, le peuple contemporain, sommes enfermés dans une prison labyrinthique. De ce fait, sa performance et son concept de Denkifuku peuvent être considérées comme relevant d’un art audacieusement précurseur.

Pourrions-nous dire comme ci-dessous:

Atsuko Tanaka en tant que représentante de l’humanité consacrait son corps à calmer Dieu en donnant bravement sa vie. Après sa mort, ce costume qui était un habit a été abandonné, et est devenu «une sculpture électrique» en s’éloignant de sa signification originelle, sous les regards des spectateurs d’aujourd’hui. Denkifuku, une Robe électrique isolée de son contexte d’origine raconte peut-être encore des messages importants, dans la société où le monstre de l’électricité joue une musique inquiétante, en brillant, en clignotant, en se reliant et finalement en se mêlant dans l’ensemble de la lumière de toutes les couleurs psychédéliques.

M. K. septembre 2012

Liens

Media Art Net : http://www.medienkunstnetz.de/works/electric-dress/

Ubuweb: GUTAI – Japanese Performance Art, 1956-1970, film, 1 heure http://www.ubu.com/film/gutai_comp.html

Publications sur GUTAI: http://www.hundertmark-gallery.com/180.0.html

Gutai, Painting with Time and Space: http://www.nipponlugano.ch/en/gutai/index.html